Macht die moderne Arbeitswelt psychisch krank – oder kommen psychisch Kranke in der modernen Arbeitswelt nicht mehr mit?

Im Zusammenhang mit der häufig geäußerten Frage, ob psychische Störungen „epidemisch“ zunehmen und welche Rolle die moderne Arbeitswelt dabei spiele, werden im vorliegenden Beitrag zunächst Befunde aus epidemiologischen Feldstudien sowie administrative Daten der Kostenträger in einen Gesamtkontext eingeordnet. Während es zwar keine Zunahme der wahren Prävalenz in den letzten Dekaden zu verzeichnen gibt, ist allerdings der Behandlungsbedarf bei Vorliegen einer Diagnose deutlich gewachsen. Bei insgesamt sinkenden Arbeitsunfähigkeitszeiten und Erwerbsminderungsrenten ist der relative Anteil psychischer Diagnosen erheblich gestiegen, d.h. es findet eine Verlagerung im Krankheitsgeschehen statt. Psychische Störungen werden vermehrt wahrgenommen, und entsprechende Behandlungsmöglichkeiten wurden erheblich ausgebaut.

Während es keine Hinweise dafür gibt, dass moderne Arbeitswelten (z.B. weniger körperliche, aber vermehrte soziale, kognitive und emotionale Anforderungen) per se krank machen, so stellen sie doch neue Herausforderungen dar, indem spezielle Beeinträchtigungsmuster in heutigen Arbeitskontexten zu neuen Passungsproblemen bei Betroffenen mit psychischen Störungen führen. Gerade vor dem Hintergrund, dass Arbeit prinzipiell eine gesundheitliche Ressource auch für psychisch Kranke darstellt und Nicht-Arbeit gerade hier einen verschlimmernden oder zumindest aufrechterhaltenden Faktor der psychischen Störung darstellen kann, sind gesellschaftliche und politische Maßnahmen zur Förderung von Inklusion nötig, die es auch Menschen mit psychischen Störungen ermöglichen, am Arbeitsleben teilzuhaben.

Schlüsselwörter: Prävalenz psychischer Störungen – Behandlungsbedarf – Beeinträchtigung – Teilhabe am Arbeitsleben

Does the modern world of work cause mental illness – or are mentally ill people no longer able to keep up with the modern world of work?

In light of the often raised question of whether the prevalence of mental disorders is reaching “epidemic” proportions and what role is played by modern work conditions, this article first compares findings from epidemiological field studies and administrative data from public health insurance funds in an overall context. Although there was no observable increase in the actual prevalence of mental disorders over recent decades, the demand for treatment has risen considerably if a diagnosis is present. While overall rates of incapacity for work and early retirement are decreasing, the proportion of psychiatric diagnoses as a cause for disability is steadily increasing, i.e. a shift in the course and development of illness is taking place. There has been a substantial expansion in treatment options as the awareness of mental disorders has increased.

Although there is no evidence that modern workplace environments (e.g. with fewer physical but more social, cognitive and emotional demands) are leading to illness per se, they do pose new challenges in terms of problems due to poor person-environment fit with regard to specific disability profiles in persons with mental disorders. Keeping in mind that work can also be considered as a healthy resource for the mentally ill and that absence of work can exacerbate or at least perpetuate mental illness, further social and political measures to promote inclusion are essential to enable people with mental disorders to participate in working life.

Keywords: prevalence of mental disorders – treatment need – disability – participation in working world

ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2018; 53: 530–536

Einleitung

In der Öffentlichkeit wie in Fachkreisen wird immer wieder beklagt, dass psychische Erkrankungen zunehmen, und manchmal wird im Zusammenhang mit dem in administrativen Daten und Krankenkassen-Reports dokumentierten Anstieg an psychischen Diagnosen und Krankschreibungszeiten sogar von einer „dramatischen“, gar „epidemischen“ Entwicklung gesprochen. Ganz aktuell hat die ehemalige Präsidentin des Bundestages und jetzige Präsidentin des „Europäischen Netzwerks Enterprise for Health“, Rita Süssmuth, in dieser Zeitschrift darauf hingewiesen, dass psychische Erkrankungen „in den letzten 15 Jahren um 90%“ angestiegen seien, dass es ein „Ungleichgewicht von Therapieplätzen und Nachfrage“ gebe und dass es darum gehe, die „Kompetenz der Führungskräfte für professionelles, gesundheitsförderndes Führungsverhalten zu erhöhen“ – und legt damit nahe, dass es die Unternehmen bislang also offenbar nicht richtig machen (Süssmuth 2017). Dabei bezieht sie sich auf Daten des TK-Gesundheitsreports 2016 und der Deutschen Rentenversicherung, die „eine deutliche Sprache“ sprechen. Die moderne Lebens- und insbesondere Arbeitswelt wird als Stress- und Überforderungsursache und damit Ursache dieser Entwicklung vermutet (Schnall et al. 2009; Wahrendorf u. Siegrist 2014). Was die angeblich ungenügenden Hilfsangebote angeht, wird interessanterweise von anderer Seite wiederum eher von einer Überversorgung gesprochen und der Verdacht geäußert, dass die erhebliche Zunahme an Behandlern, d.h. Psychiatern und Psychosomatikern, Psychologischen Psychotherapeuten und psychosomatischen Rehabilitationskliniken, dazu führt, dass immer mehr Menschen in das Versorgungssystem hineingezogen werden und alltägliche Lebensprobleme zu psychischen Erkrankungen umetikettiert werden (Linden 2013).

Zur sachlichen Vertiefung dieser Diskussion sollen im Folgenden die epidemiologischen Daten in einen Gesamtkontext eingeordnet und insbesondere die Unterschiede zwischen der „wahren“ und der „institutionellen“ bzw. administrativen Prävalenz psychischer Störungen dargestellt werden.

Die beklagte Zunahme psychischer Störungen gibt es nicht

Seit es epidemiologische Untersuchungen mit standardisierten Instrumenten in der Bevölkerung gibt, werden für psychische Störungen (meist 12-Monats-)Prävalenzraten von etwa 20–30% für Menschen im arbeitsfähigen Alter genannt (Wittchen u. Jacobi 2005; Wittchen et al. 2011). Dies ist erstaunlich wenig, wenn man diese Zahl mit Raten der Fehlfunktion anderer Organsysteme vergleicht. Das Auge, ein im Vergleich zum Gehirn sehr einfaches Organ, ist bei deutlich mehr Menschen funktionsgestört, wie die Zahl der Brillenträger in der Bevölkerung belegt.

Es liegen inzwischen für Deutschland wie auch für Europa gute epidemiologische Daten vor, die eine Aussage nicht nur über die Gesamtprävalenz, sondern auch über Trends über die Jahre hin ermöglichen. Hierzu können etwa für Deutschland Prävalenzdaten von Ende der 1990er Jahre (Bundesgesundheitssurvey, Zusatzmodul „Psychische Störungen“, GHS-MHS; Jacobi et al. 2004) mit Daten aus der Studie zur Gesundheit Erwachsener und seinem Zusatzmodul zur psychischen Gesundheit (DEGS1-MH; Jacobi et al. 2014) verglichen werden. Bezüglich der Gesamtprävalenz findet sich kein Hinweis für eine Zunahme in der Altersgruppe 18–65 Jahre (31,1% vs. 29,9%; Jacobi et al. 2014; über 65-Jährige waren im GHS-MHS nicht enthalten). Zusammenfassend ist also zunächst einmal zu konstatieren, dass es keinen Hinweis dafür gibt, dass psychische Erkrankungen – im Sinne von beobachteten Diagnosen auf Grundlage der genauen Anwendung ihrer diagnostischen Kriterien – in der Bevölkerung zunehmen.

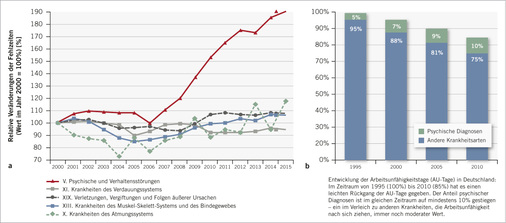

Der relative Anstieg psychischer Störungen geht einher mit abnehmenden Gesamtfallzahlen bei den Arbeitsun-fähigkeits- und Berentungszahlen

Wie von Süssmuth (2017) zitiert, haben allerdings die Krankenkassen in den vergangenen Jahren und auch ganz aktuell die Öffentlichkeit immer wieder darauf hingewiesen, dass psychische Erkrankungen enorm zunehmen, was auch regelmäßig in der Presse ein lebhaftes Echo gefunden hat. Als Beleg wurde die Veränderung der Arbeitsunfähigkeitsrate mit der (im Versorgungsalltag kodierten) Diagnose einer psychischen Störung berichtet ( Abb. 1). Dabei handelt es sich zum einen aber nur um einen Anstieg des relativen Anteils psychischer Diagnosen an der Gesamtzahl der Erkrankungen. Die Abbildung 1 zeigt, dass die Gesamtzahl der Arbeitsunfähigkeitsfälle über die Jahre hin eher abgenommen hat. Daher kann aus den Daten nicht erschlossen werden, dass die Morbidität in der Bevölkerung „in höchstem Maße besorgniserregend“ zugenommen hat, sondern es werden mehr Menschen als psychisch belastet erkannt und diagnostiziert.

Auch die Daten der Rentenversicherung zeigen, dass die Gesamtzahl der Berentungsfälle mit psychischen Diagnosen zunimmt, während gleichzeitig die Berentungsfälle insgesamt abnehmen. Dies erklärt sich durch eine Verschiebung der Diagnosen. Während früher Menschen orthopädisch wegen Verspannungen behandelt wurden, werden sie jetzt als psychisch belastet erkannt und diagnostiziert ( Abb. 2; Genz u. Jacobi 2014).

Zum anderen muss darauf hingewiesen werden, dass administrative Diagnosestellungen mit zum Teil erheblichen Limitationen behaftet sind (s. Übersicht) und somit – stärker als die standardisiert erhobenen Diagnosen in epidemiologischen Feldstudien – stark von regionalen und zeitlichen Trends, Rahmenbedingungen und gesellschaftlichem Wandel abhängig sind (vgl. Jacobi et al. 2016).

Dieser Diagnose-Shift ist u.a. dadurch beeinflusst, dass von vielen Seiten seit Jahren umfangreich dafür geworben wird, dass psychische Erkrankungen anerkannt und nicht stigmatisiert werden. Beispiele sind Aktionen wie nach dem Suizid des Fußballers Enke, das „Bündnis gegen Depression“ oder die breite Aufmerksamkeit für Stress- und „Burnout-Syndrome“ in der Presse. Dies hat in der Öffentlichkeit wie auch in der Familie oder bei Arbeitskollegen zu einem größeren Verständnis und damit auch größeren Unterstützungsbereitschaft bei psychischen Erkrankungen geführt und macht es Betroffenen leichter, auch Hilfe zu suchen. Allerdings scheinen manche Facetten der Stigmatisierung psychischer Störungen nach wie vor zu existieren (vgl. z.B. Schomerus et al. 2012).

Sicher ist jedenfalls, dass Betroffenen heute leichter Hilfe finden, da in den letzten 20 Jahren die Behandlungsangebote für psychisch Kranke wesentlich ausgebaut wurden (vgl. Jacobi et al. 2018). Die Zahl an Psychologischen Psychotherapeuten (mittlerweile ca. 42.000 in Anstellung oder eigener Praxis, inkl. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten), Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie (ca. 16.000, inkl. Kinder- und Jugendpsychiater) und für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (ca. 4200) ist seit den 1990er Jahren stetig angewachsen (abfragbar beim Statistischem Bundesamt, www.gbe-bund.de ), und Hausärzte oder Internisten müssen zwingend im Rahmen der Facharztweiterbildung auch eine curriculare Ausbildung in psychosomatischer Grundversorgung durchlaufen. Ferner gibt es eine – im internationalen Vergleich einzigartige – deutliche Zunahme an stationären Behandlungsplätzen, insbesondere in psychosomatischen Rehabilitationskliniken. Es ist eine zu diskutierende Hypothese, ob die Abnahme der Gesamtrate an AU- und EU-Fällen, und übrigens auch der Suizide in der Bevölkerung (Statistisches Bundesamt 2013), nicht zum Teil damit zusammenhängt, dass Betroffene leichter in fachkundige Behandlung kommen und damit auch korrekt diagnostiziert und behandelt werden. Somit könnte eine geänderte Diagnosepraxis als „Right-Coding“ (also richtigem Erkennen vormals übersehener Fälle) und nicht als „Up-Coding“ (also Überdiagnostizieren) interpretiert werden. Die von den Krankenkassen beklagten Zahlen wären in Wahrheit also eine gute Nachricht. Die „schlechten Nachrichten“ der Krankenkassen im Sinne der Interpretation als epidemische Zunahme psychischer Störungen aufgrund gesellschaftlichen Wandels und „krankmachenden“ modernen Arbeitswelten basieren auf statistischen Darstellungen, die im engeren Sinne zwar nicht falsch sind, aber die Öffentlichkeit, inklusive Frau Süssmuth, fehlinformieren. Zwar ist unstrittig, dass bestimmte Belastungen am Arbeitsplatz das Risiko für das Auftreten klinisch relevanter psychischer Erkrankungen erhöhen (z.B. Theorell et al. 2015), aber eine Zunahme solcher Stressbelastungen in der Arbeitswelt, die auch nur annähernd die Zunahme der Diagnoseraten erklären könnte, ist nicht zu belegen.

Psychische Störungen führen zu Problemen in der modernen Lebenswelt

Die epidemiologischen Daten aus wissenschaftlichen Feldstudien liefern keinen Hinweis dafür, dass die moderne Arbeitswelt Menschen krank macht. Auch Untersuchungen der Bundesanstalt für Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz sprechen dafür, dass die Menschen, die in Arbeit sind, sich überwiegend nicht gestresst fühlen und dass auch die Rate der subjektiv gestressten Arbeitnehmer über die Jahre hin nicht wesentlich zugenommen hat (Lohmann-Haislah 2012; Abb. 3). Deren Rate beträgt unter 20%, d.h. sie liegt unter der Rate der psychisch Kranken in der Bevölkerung.

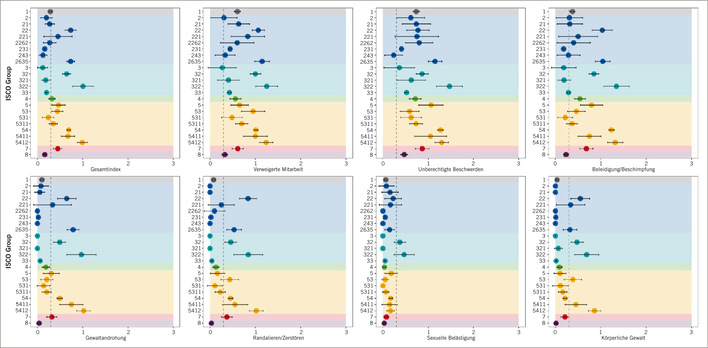

Dennoch gibt es zunehmend Probleme in der modernen Arbeitswelt für Menschen mit psychischen Störungen. Mit dem Übergang von der Handarbeit zur Kopfarbeit wurden bereits ganze Gruppen psychisch Kranker auf Dauer erwerbsunfähig. Schizophrene Patienten waren arbeitsfähig, so lange Heu per Hand auf den Wagen zu laden war und haben dies sogar in den klinikeigenen Landwirtschaften getan. Mit der Einführung von Maschinen, die Kopfarbeit erfordern, wurden Psychosekranke in der Mehrzahl arbeits- und erwerbsunfähig. Die Entwicklung hin zu zunehmender Technisierung solcher Produktionsprozesse macht an sich nicht krank, sondern erleichtert die Arbeit – diese kann aber von einem Menschen mit einer schizophrenen Psychose nicht mehr ausgeübt werden. Abbildung 4 zeigt eindrucksvoll anhand englischer Daten, dass in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, parallel zur zunehmenden Mechanisierung in der Arbeitswelt, die Beschäftigungsrate von Schizophreniekranken von etwa 50% auf nahezu Null abgesunken ist (Marwaha u. Johnson 2004).

In den letzten Jahren kam es nun zu einer weiteren Wende am Arbeitsmarkt, indem zunehmend „Soft Skills“ und „Emotionsarbeit“ – also Serviceorientierung, Kommunikations- und Präsentationsfertigkeiten, Teamfähigkeit, Flexibilisierung und lebenslanges Lernen etc. – verlangt werden. Die Arbeit auf einem Kran verlangt diesbezüglich nicht viel, in einer Dienstleistungsgesellschaft ist dies aber zentral. Und gerade hier führen psychische Störungen wie Angsterkrankungen, Depressionen, Somatisierungsstörungen oder Persönlichkeitsstörungen zu erheblichen Einschränkungen. Dies betrifft insbesondere die folgenden arbeitsrelevanten individuellen Faktoren: die Fähigkeit zur Anpassung an Regeln und Routinen, zur Planung und Strukturierung von Aufgaben, die Flexibilität und Umstellungsfähigkeit, die Kompetenz- und Wissensanwendung, die Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit, die Proaktivität, die Widerstands- und Durchhaltefähigkeit, die Selbstbehauptungsfähigkeit, die Kontaktfähigkeit zu Dritten, die Gruppenfähigkeit, die Fähigkeit zu engen dyadischen Beziehungen, die Fähigkeit zur Selbstpflege und Selbstversorgung, die Mobilität und Verkehrsfähigkeit (vgl. Linden et al. 2014). Diese Fähigkeiten sind selbst bei „einfachen“ Verkäuferinnen im Supermarkt unverzichtbar, die mit schwierigen Kunden lächelnd umgehen und gleichzeitig sich durchsetzen, auf Diebe achten, den Überblick über den Warenbestand behalten und an der Kasse im Akkord arbeiten müssen.

Hinzu kommt noch die „Qualitätssicherung“ im Zuge ständig weiter ausgebauten Möglichkeiten der EDV. Die Kassiererin wird per Computer überwacht, wie viele Items sie pro Minute über den Scanner zieht. Mitarbeiter von Paket-Zustelldiensten haben Bewegungsmelder am Arm und bekommen Abmahnungen, wenn diese einige Minuten keine Bewegung melden. Lastwagenfahrer werden während der Fahrt überwacht, wie schnell sie auf welcher Strecke fahren. In vielen Firmen gibt es mehrfach im Jahr Zielerreichungsgespräche. All dies wird begründet mit der Qualitätssicherung. Angstpatienten werden unter diesen Bedingungen arbeitsphobisch (Muschalla u. Linden 2014), Menschen mit Depression fühlen sich minderwertig und insuffizient, Menschen mit Persönlichkeitsstörung reagieren reaktant. Gehäufte Arbeitsunfähigkeit führt dann zur Arbeitslosigkeit, wo sich erwartungsgemäß wie auch bei anderen ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen eine deutlich höhere Rate an psychisch Kranken befindet als in der arbeitenden Bevölkerung (Kroll u. Lampert 2012), und letztlich dann auch zur Erwerbsminderung und Frühverrentung. Allerdings macht eine Dienstleistungstätigkeit per se nicht krank, aber psychisch Kranke haben zunehmend Probleme, in den modernen Arbeitswelten zurecht zu kommen.

Die Gefahr der Verkennung von Ursachen, Wirkungen und Wechselwirkungen

Die Frage, ob die moderne Arbeitswelt psychisch krank macht oder aber ob psychisch Kranke den Anforderungen der zunächst mechanisierten Arbeitswelt, dann der Dienstleistungsgesellschaft und jetzt den qualitätsgesicherten Arbeitsanforderungen nicht mehr gewachsen sind, betrifft Ursache(n) und Wirkung(en) der dargestellten Befunde. Somit haben Antworten darauf weitreichende Konsequenzen. Betrachten wir etwa die im Sinne der Förderung seelischer Gesundheit wohlmeinende Idee, die 2013 aus dem Arbeitsministerium geäußert wurde, einen Preis auszuschreiben für Firmen mit besonders niedrigen Arbeitsunfähigkeitsraten. Nach den vorliegenden Daten würde dies bedeuten, dass damit diejenigen geehrt werden, die sich von psychisch Kranken möglichst schnell trennen. Gleichzeitig hätte sich etwa ein Arbeitsministerium selbst vorhalten lassen müssen, zu den schlechtesten Arbeitgebern überhaupt zu gehören, weil es dort, wie auch in anderen Behörden, besonders hohe Arbeitsunfähigkeitsraten gibt (Bundesministerium des Inneren 2015). Behörden erfüllen aber den Inklusionsauftrag gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention (United Nations 2016) und sind diejenigen, die eigentlich einen Preis verdienen würden.

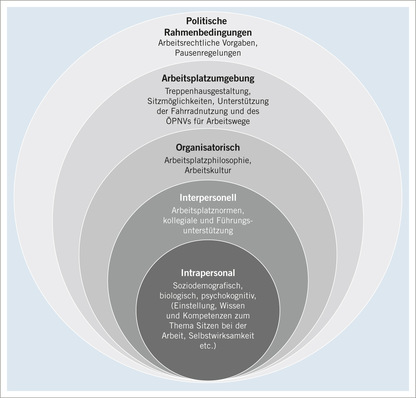

Ein weiteres Problem mit der Annahme, dass Arbeit krank mache ist, dass aus den Augen gerät, dass Überforderungen am Arbeitsplatz nicht durch die Beschreibung von Anforderungen erkannt werden können, sondern gemäß der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, WHO 2001) eine komplexe Wechselwirkung von Kontext und Fähigkeit ist, was im Personalmanagement seit jeher als Person-Environment-Fit bekannt ist (Linden 2016). Dies wird in der 2013 betriebene Ergänzung des §5 Absatz 3 (6) Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) nur teilweise berücksichtigt und kann als Beispiel für eine womöglich falsche oder zumindest verkürzte Sicht der Dinge dienen. Das Gesetz verlangt nun, dass bei der Gefährdungsanalyse an Arbeitsplätzen auch nach „psychischen Belastungen bei der Arbeit“ gefahndet wird. Darunter ist nach der „Leitlinie Beratung und Überwachung bei psychischer Belastung am Arbeitsplatz“, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände und dem Deutschen Gewerkschaftsbund in der gemeinsamen Erklärung „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ am 02.09.2013 verabschiedet wurde zu verstehen, dass beispielsweise der Handlungsspielraum, die Variabilität, Information, Arbeitszeit, Kommunikation, Kollegenschaft, Physische Faktoren oder Arbeitsmittel „der Beschäftigten“ als Gesamtes zu überprüfen sind. Zwar wird dort durchaus darauf verwiesen, dass beim Vorliegen bestimmter Gefährdungen (z.B. geringer Handlungsspielraum) auch die jeweilige Bedeutung berücksichtigt werden soll (z.B. ob dieser geringe Handlungsspielraum die Beschäftigten genau im richtigen Maß fordert oder nicht), aber es besteht die Gefahr, dass die Frage der Passung zu Fertigkeiten und Anpassungspotenzialen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vgl. o.g. ICF-Prinzipien) hinter der reinen Suche nach potenziellen Gefährdungen zurücktritt. Eine Herangehensweise allerdings, die diese Wechselwirkungen zwischen gestellten Anforderungen (z.B. hinsichtlich Qualität, Menge und Taktung der Arbeitsprozesse) und individuellen Fertigkeitsprofilen, Persönlichkeiten und Lebenskontexten vernachlässigt, könnte möglicherweise unbeabsichtigte Kosten produzieren.

Auch eine medial gern aufgegriffene Frage nach den Einflüssen der Gesellschaft auf die (kollektive) Psyche – bezeichnenderweise wurde bereits vor über 40 Jahren vor der „Zeitkrankheit Depression“ gewarnt (Lenne 1976) – kann zu Übersensibilisierungen führen, die ebenfalls ein Gefahrenpotenzial bergen, das keiner der beteiligten Akteure gutheißen kann. So kann etwa einer Verwässerung der Qualität arbeitsbezogener Diagnosestellung psychischer Störungen Vorschub geleistet werden (z.B. hinsichtlich fachlich-klinisch gut begründeter Unterscheidung zwischen „gesund“ und „krank“) und damit auch hinsichtlich des Ausmaßes arbeitsbezogener Krankschreibungen.

Dies mag die folgende Kasuistik verdeutlichen. Eine 40-jährige Krankenschwester, die auf einer onkologischen Station in einer Universitätsklinik arbeitete, musste zur betriebsärztlichen Routineuntersuchung. Die Betriebsärztin fragte gemäß §5 des Arbeitsschutzgesetzes nach „psychischen Belastungen bei der Arbeit“, d.h. „Ist es belastend, Menschen sterben zu sehen? Machen Sie Nachtdienst? Stehen Sie unter Stress? Sind Sie abends müde und erschöpft? Fühlen Sie sich von Ihrem Arbeitgeber bzw. Ihren Vorgesetzten nicht hinreichend unterstützt?“ Jede dieser Fragen wurde von der Krankenschwester bejaht, etwas anderes wäre merkwürdig gewesen. Darauf stellte die Betriebsärztin (im Sinne dieses Leitfadens durchaus korrekterweise) fest, dass eine psychische Belastung bei der Arbeit vorliegt – und schickte die eigentlich psychisch völlig gesunde Patientin in eine stationäre Rehabilitation, da in solchen Fällen ja früh interveniert werden solle. Die Einweisung erfolgte unter der Diagnose „Depression“. In der Folge begann die Krankenschwester darüber nachzudenken, ob sie ihren Beruf aufgeben muss, da er sie ganz offenbar krank macht. Natürlich ist die Tätigkeit in der Krankenpflege auf einer onkologischen Station eine nicht nur ehrenhafte und verantwortungsvolle, sondern auch anspruchsvolle und oft genug anstrengende Tätigkeit, die fraglos nicht jeder ausüben kann. Sie macht aber an sich nicht krank und hat auch die „belastete“ Krankenschwester nicht krank gemacht. Statt einer „Pathologisierung“ (denn die Diagnose Depression ist hinsichtlich ihrer Psychopathologie nicht mit üblichen Herausforderungen an Stress zu verwechseln) wäre hier eine individualisierte Beratung zum erfolgreichen Umgang mit den in diesem Beruf normalen Belastungen eine bessere Strategie gewesen.

Schlussfolgerungen

Die heutige Diskussion um krankmachende Arbeitsplätze erinnert an die Diskussion um die Neurasthenie im ausgehenden 19. Jahrhundert, als psychische Krankheiten in New York als Folge der zunehmenden Modernisierung angesehen wurden – und nicht zuletzt auch als Folge der Schulbildung von Frauen (Müller 1893). Das Problem ist aber nicht, dass der moderne Arbeitsplatz an sich krank machen würde, sondern dass Menschen mit psychischen Störungen den Anforderungen – heutzutage zum Beispiel Soft Skills in einer Dienstleistungsgesellschaft – nicht entsprechen können, ebenso wie ein Baukran nicht krank macht, sondern die Arbeit erleichtert, aber wiederum bei manchen Beeinträchtigungen nicht bedient werden kann oder darf.

Jetzt geht es nicht mehr um ca. 1% der Bevölkerung, die unter schizophrenen Psychosen leiden, sondern ca. 15% bis 20% der Bevölkerung, die unter Angsterkrankungen, Depressionen, somatoformen Störungen oder Persönlichkeitsstörungen leiden. Sie sollten in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden. Es geht um Inklusion, um leidensgerechte Arbeitsplätze (vgl. „Rücksichtnahmepflicht“ des Arbeitgebers), mit hinreichender Akzeptanz von individuellen Leistungsbeschränkungen und Luft zum Atmen für Personen mit psychischen Störungen. Und dies nicht allein aufgrund der UN-Vorgaben und staatlichen Verpflichtung zur Inklusion, sondern auch vor dem Hintergrund, dass Arbeit prinzipiell eine gesundheitliche Ressource auch für psychisch Kranke darstellt und Nicht-Arbeit gerade hier einen verschlimmernden oder zumindest aufrechterhaltenden Faktor der psychischen Störung darstellen kann. So wird zurecht in der gemeinsamen Stellungnahme betont, dass Arbeit grundsätzlich einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und die persönliche Entwicklung der Einzelnen hat und dass gut gestaltete Arbeit die Psyche des Menschen stabilisiert.

Zum gemeinsamen Grundverständnis der beteiligten Akteure gehört aber auch, dass psychische (Fehl-)Belastung und ihre Wirkung auf die Beschäftigten eine Herausforderung unserer modernen Arbeitswelt sind. Bei dieser Bewertung sollten Ursachen, Wirkungen und Wechselwirkungen nicht vertauscht oder vernachlässigt werden. Vor diesem Hintergrund sollte im Rahmen der Debatten um zu wenig oder zu viel der Aufmerksamkeit gegenüber psychischer Störungen übrigens auch nicht vergessen werden, dass bei allen kurz- und langfristigen historischen Trends sich sowohl menschliches Leiden als auch dessen Bewältigung – unabhängig davon, als was sie zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt in Erscheinung treten – als anthropologische Konstanten erweisen (Handerer et al. 2018).

Literatur

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Referat Information, Publikation, Redaktion: Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2011 ( www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a729-un-konvention.html [16.10.2017]).

Bundesministerium des Inneren: Gesundheitsförderungsbericht 2014 der Unmittelbaren Bundesverwaltung, 2015 ( https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/themen/oeffentlicherDienst/Krankenstand2014.pdf;jsessionid=D349A12C3C6003E3D6F96DF59E121B8C.1_cid373?__blob=publicationFile&v=2 [16.10.2017]).

Genz A, Jacobi F: Nehmen psychische Störungen zu? In: Letzel S et al. (Hrsg.): Psychische und psychosomatische Gesundheit in der Arbeit: Beiträge der Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie und Psychosomatischen Medizin. Landsberg: ecomed, 2014, S. 39–46.

Handerer J, Thom J, Jacobi F: Die vermeintliche Zunahme depressiver Störungen auf dem Prüfstand. Epistemologische Prämissen, epidemiologische Daten, transdisziplinäre Implikationen. In: Fuchs T, Iwer L, Micali S (Hrsg.): Das überforderte Subjekt. Berlin: Suhrkamp, 2018.

IGES: Bewertung der Kodierqualität von vertragsärztlichen Diagnosen – Eine Studie im Auftrag des GKV-Spitzenverbands in Kooperation mit der BARMER GEK. Berlin: IGES Institut für Gesundheits- und Sozialforschung GmbH, 2012.

Jacobi F: Der Hype um die kranke Seele. Gesundheit und Gesellschaft 2012; 5: 22–27.

Jacobi F, Klose K, Wittchen H-U: Psychische Störungen in der deutschen Allgemeinbevölkerung: Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und Ausfalltage. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 2004; 47: 736–744.

Jacobi F, Höfler M, Strehle J et al.: Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung: Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland und ihr Zusatzmodul „Psychische Gesundheit“ (DEGS1-MH). Nervenarzt 2014; 85: 77–87.

Jacobi F, Becker M Bretschneider J, Müllender S, Thom J, Hapke U, Maier W: Ambulante fachärztliche Versorgung psychischer Storungen: Kleine regionale Unterschiede im Bedarf, große regionale Unterschiede in der Versorgungsdichte. Nervenarzt 2016; 87: 1211–1221.

Jacobi F, Kunas S, Annighöfer M, Sammer S, Götz T, Gerlinger G: Versorgungs- und Hilfesysteme für Menschen mit psychischen Erkrankungen und psychosozialem Hilfebedarf. In: Harig R (Hrsg.): Gesundheitswissenschaften. Berlin: Springer, 2018.

Kroll L, Lampert T: Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung und Gesundheit. GBE kompakt, 2012; 1 ( https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsK/2012_1_Arbeitslosigkeit_Gesundheit.pdf?__blob=publicationFile [16.10.2017]).

Lenne R: Zeitkrankheit Depression. Die Überwindung von Niedergeschlagenheit, Angst und Traurigkeit. München. Mosaik, 1976.

Linden M: Diagnose Gesundheit. Psychotherapeut 2013; 58: 249–256.

Linden M, Baron S, Muschalla B, Ostholt-Corsten M:. Fähigkeitsbeeinträchtigungen bei psychischen Erkrankungen. Diagnostik, Therapie und sozialmedizinische Beurteilung in Anlehnung an das Mini-ICF-APP. Bern: Huber, 2014.

Linden M: Fähigkeitsbeeinträchtigungen und Teilhabeeinschränkungen. Erfassung und Quantifizierung in der sozialmedizinischen Beurteilung psychischer Störungen. Bundesgesundheitsblatt 2016; 59, 1147–1153.

Linden M: Berufliche Aktivitäts- und Partizipationseinschränkungen bei psychischen Erkrankungen. Recht und Praxis der Rehabilitation 2014; 1: 15–24.

Lohmann-Haislah A: BAuA Stressreport Deutschland 2012 ( https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/Gd68.pdf?__blob=publicationFile [16.10.2017]).

Marwaha S, Johnson S: Schizophrenia and employment: a review. Soc Psychiat Psychiat Epidemiol 2004; 39: 337–349.

Melchior H, Schulz H, Härter M: Faktencheck Gesundheit - Regionale Unterschiede in der Diagnostik und Behandlung von Depressionen. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2014.

Müller FC: Handbuch der Neurasthenie. Leipzig: Vogel Verlag, 1893.

Muschalla B, Linden M: Arbeitsplatzbezogene Ängste und Arbeitsplatzphobie. Stuttgart: Kohlhammer, 2013.

Schnall P, Dobson M, Rosskam E: Unhealthy work: causes, consequences, cures. Baywood: Amityville; 2009.

Schomerus G, Schwahn C, Holzinger A et al.: Evolution of public attitudes about mental illness: a systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2012; 125: 440–452.

Statistisches Bundesamt: Todesursachenstatistik, 2013 ( www.gbe-bund.de/gbe10/abrechnung.prc_abr_test_logon?p_aid=31713325&p_uid=gast&p_sprache=D&p_knoten=FID&p_suchstring=18800#fid18828 [16.10.2017]).

Süßmuth R: Handlungsfeld: Arbeit und Psyche. Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2017; 52: 632–634.

Theorell T, Hammarström A, Aronsson G et al.: A systematic review including meta-analysis of work environment and depressive symptoms. BMC Public Health 2015; 15: 738.

United Nations: Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York: UN, 2006.

Wahrendorf M, Siegrist J: Proximal and distal determinants of stressful work: framework and analysis of retrospective European data. BMC Public Health 2014; 14: 849.

Wittchen H-U, Jacobi F: Size and burden of mental disorders in Europe – A critical review and appraisal of 27 studies. European Neuropsychopharmacology 2005; 15: 357–376.

Wittchen H-U, Jacobi F, Rehm J et al.: The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. European Neuropsychopharmacology 2011; 21: 655–679.

WHO; International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Genf: WHO [Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (Hrsg). Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit – ICF, 2001. Köln: DIMDI 2004 (verfügbar unter URL: www.dimdi.de ).

Ethikkommissions-Votum: Dieser Beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen oder Tieren; kein Ethikvotum erforderlich.

Interessenkonflikt: Beide Autoren geben an, dass kein Interessenskonflikt besteht.

Angaben zur Autorenschaft: ML erstellte erste Manuskriptversion, FJ brachte weiteren wichtigen intellektuellen Inhalt ein und finalisierte Manuskript, FJ und ML autorisierten beide Einreichung und Revision.

Für die Verfasser

Prof. Dr. Frank Jacobi

Klinische Psychologie und Psychotherapie

Psychologische Hochschule Berlin (PHB)

Am Köllnischen Park 2 – 10179 Berlin

Fußnoten

1Psychologische Hochschule Berlin (PHB), Berlin

2Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation an der Charité – Universitätsmedizin Berlin

Übersicht

Limitationen von administrativen (Abrechnungs-)Daten

- Nicht-Inanspruchnehmer bleiben unberücksichtigt (bzw. „verschwinden“ in anderen Diagnosebereichen; außerdem: Beschränkung auf GKV)

- Positive Zusammenhänge der Depressionsraten mit der Dichte an Hausärzten, Nervenärzten und Psychotherapeuten (möglicher Diagnose-Bias: Prävalenzen sind auch vom vorhandenen Versorgungsangebot selbst abhängig)

- Fragwürdige Validität/Reliablilität der Diagnostik: Übersehen und Fehlklassifizierung von Fällen – aber auch Gefahr des Über-Diagnostizierens (ca. die Hälfte der Depressionsdiagnosen wird unspezifisch vergeben, 80% der unspezifischen Depressionsdiagnosen werden ausschließlich oder unter Beteiligung von Hausärzten gestellt; IGES 2012; Melchior et al. 2014)

- Anfälligkeit für Variation aufgrund finanzieller Anreize (z.B. wurden im sog. Morbi-RSA zusätzliche Pauschalen für Patienten mit Depressionsdiagnose gewährt)

- Fortführen von Diagnosen in EDV-gestützter Dokumentation (obwohl die Diagnosekriterien gar nicht mehr erfüllt sind)