Interventions- und Unterstützungsprogramme der Landesärztekammern1

Niemand nimmt gern den Status ein, aus dem er berufsmäßig sonst allen anderen heraus hilft. Deshalb ist es für Ärztinnen und Ärzte mit Suchterkrankungen oft ein weiter, nicht leichter Weg, selbst Patientin oder Patient zu sein.

Die Psychodynamik von Suchterkrankungen hat ohnehin schon etwas Heimtückisches. Wenn sie Ärzte betrifft, wird dieser Charakter noch verstärkt. Im Studium scheint der angehende Arzt wie in einem Testfall alle Erkrankungen selbst zu haben. Später im Beruf ist dann der Ernstfall mit wirklichen Patienten eingetreten und eigene Krankheiten kommen im Gegenreflex so gut wie nicht mehr vor. Damit geht auch die Sensibilität und nötige Selbstwahrnehmung verloren und Suchterkrankungen finden einen geeigneten Nährboden.

Ärzte als Patienten

Es krankt am Selbstverständnis des Arztes. Er/sie will ein unverwundbarer Helfer sein, hat hohe altruistische Ideale und lebt gleichzeitig distanziert zum Gespür für die eigene Bedürftigkeit. Sie entzieht sich also der Beobachtung und ist doch unverändert präsent und wirksam. So besteht die Gefahr, dass sich unbemerkt eine Schieflage einstellt. Scham, Schuldgefühle und Existenzängste treten hinzu. Suchtmittel, welcher Art auch immer, drängen sich in der Folge zum Konsum auf, um eine vermeintliche Balance wieder herzustellen. Diese dysfunktionalen Muster werden zusätzlich durch die Umgebung und ihre Einstellung zum Arzt begünstigt.

Patienten tolerieren in zugewandtem Verständnis für ihren Arzt auch länger sichtbar werdende Schwächen. Dies gilt ebenso für die oft zu weit gehende, dabei falsch verstandene Kollegialität von ärztlichen und nichtärztlichen Mitarbeitern, die verlegen sind, wie sie das Problem ansprechen sollen. Ihr erster Hilfsreflex ist paradoxerweise die Erhöhung der Toleranzschwelle gegenüber Indikatoren einer sich manifestierenden Suchterkrankung. Es entwickelt sich eine Koabhängigkeit auf beruflicher Ebene. Sie findet ihre Entsprechung im innerfamiliären Risiko für den Betroffenen, auch dort einem ratlosen Hinwegsehen über die zunehmend krankhaften Verhaltensweisen zu begegnen.

Ungünstige Arbeitsbedingungen

Aber auch ungünstige Arbeitsbedingungen tragen zur Risikolage bei und wären als solches Thema einer separaten Intervention, die beispielhaft von folgenden Zielen geleitet sein sollte: Es geht darum,

Späte Hilfe

Es gibt also berufsspezifische Katalysatoren für die Krankheitsentwicklung ebenso wie für den Verzug des Sichtbarwerdens bei Ärzten. Hilfe kommt, wenn sie kommt, spät. In der Regel dauert es mehrere Jahre, ehe eine Sucht – beispielsweise eine Alkoholabhängigkeit – manifest im Sinne einer Chance zu einem therapeutischen Gegensteuern wird. Ob dieses Intervall bei Ärzten verlängert ist, ist nicht eindeutig zu sagen. Es scheint jedoch so zu sein, dass zumindest Ärzte in eigener Praxis länger unbehandelt bleiben als im klinischen Kontext.

Interventionsprogramme in allen Ärztekammern

Woher kann also späte Hilfe kommen? Hier sind nun die Ärztekammern am Zug. Eine Verpflichtung der Ärztekammern zur Intervention besteht aus zwei Gründen: der Fürsorgepflicht für ihre Mitglieder und zuallererst der Wahrung des Patientenschutzes. Denn ein Arzt mit einer unbehandelten Suchterkrankung darf keine Patienten behandeln! Entgegen einer apodiktischen Entscheidung „Suchterkrankung gleich Approbationsentzug“ ist die Intervention getragen von der Auffassung, dass Suchterkrankungen trotz ihrer prägenden Kraft in ein Stadium der funktionalen Ausheilung eintreten können, wenn die Betroffenen und ihr Umfeld daran dauerhaft mitwirken. Inzwischen gibt es in allen Landesärztekammern Suchtinterventionsprogramme, die differenziert auf die Themen der Detektion, der therapeutischen Intervention und der anschließenden Begleitung eingehen.

Bevor Hilfe greift, ist allerdings die Kenntnis des Umstandes nötig, dass Hilfe gebraucht wird. Das heißt, die Suchterkrankung muss visibel werden und der Betroffene muss Störungen seiner Fassade bieten, z. B. eine Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr. Ein Blick auf diese Erscheinungsformen verschafft gleichzeitig eine Übersicht über die Quellen, die auch die Ärztekammern aktivieren.

Teilweise erfolgt der Aufschlag durch einen Artikel in der Presse. Für den Betroffenen wird häufig wegen Trunkenheit am Steuer ein Strafverfahren nachfolgen. Dessen Ergebnis wiederum wird der Ärztekammer auf dem Wege einer sog. „Mitteilung in Strafsachen“ übersandt – kurz MISTRA genannt. Diese rechtlich in fast allen Ländern eröffnete Querverbindung soll sicherstellen, dass bei Straftaten, die die Qualifikation zur Ausübung des Berufs betreffen können, die zuständige Heilberufskammer unterrichtet wird, damit sie diesen Sachverhalt unter ihren spezifischen Gesichtspunkten prüfen kann.

Meldungen über Verdachtsfälle erreichen auch Krankenhäuser, die oft mit eigenen betrieblichen Interventionskonzepten – zum Teil mit regelhafter Einbindung der Ärztekammern – reagieren. Ebenso werden Kassenärztliche Vereinigungen und Behörden kontaktiert, die unter ihrer Regie zulassungs- oder approbationsrechtlich relevante Schritte einleiten und sich mit den Interventionskonzepten der Ärztekammern abstimmen können. Wichtig sind auch die Apotheken, die bei Medikamenten, speziell bei BTM-Abhängigkeiten, eine Schlüsselrolle spielen. Denn es obliegt ihrer Aufmerksamkeit, Auffälligkeiten kritisch wahrzunehmen, wenn sich die Chance dazu bietet und die Ärztekammern klärend einzubeziehen. Dies kann beispielsweise beim Rezeptieren des Praxisbedarfs der Fall sein, wo ein Missverhältnis zwischen Praxisgröße und Bedarfsbestellungen von Morphin auffällt. Die Sensibilität ist hier – das zeigt die Praxis – sehr groß.

Eine große Gruppe der Mitteilungen, die sich aus der zunehmenden Dekompensation des Erkrankten ergeben, stammen aus dem persönlichen Umfeld: Ehe- und Lebenspartner, Freunde, Kollegen und Patienten wenden sich mit ihren Hinweisen an die Ärztekammern.

Schließlich sind es Dank des zunehmenden Bekanntheitsgrades der Interventionsprogramme die Betroffenen selbst, die sich melden. Die Behandlungsmotivation ist hier erfreulicherweise besonders hoch.

Klärung, Therapie und Nachsorge

Die Interventionsprogramme der Landesärztekammern, die auf diesem Wege entstanden sind, stellen 17 Variationen desselben Themas „Hilfe statt Strafe“ dar. Sie alle bestehen aus einer Klärungsphase, einer Phase der spezifischen Therapie und einer Nachsorge.

Ist über die beschriebenen Wege die Meldung über den Verdacht einer Suchterkrankung an die Ärztekammer erfolgt, beginnt in der Regel in den ersten ein bis vier Wochen die Klärungsphase. Diese wird in den Kammern im direkten persönlichen Gespräch oder mittelbar über fachlich verantwortliche Vertrauensärzte oder spezielle Suchtbeauftragte durchgeführt. Sie kann zentral – besonders bei den Stadtstaaten – oder dezentral – zur Deckung des Bedarfs in den Flächenländern – mit regionalen Ansprechpartnern erfolgen.

Diese Phase ist brisant. Sie beginnt mit der Konfrontation des Betroffenen mit dem bestehenden Verdacht. In den meisten Fällen erzeugt dies zunächst erheblichen Widerstand und zum Teil aggressive Abwehr. Lässt sich der Verdacht nicht primär ausräumen, sind in der Regel weiterführende diagnostische Maßnahmen erforderlich, die eine suchtmedizinische Begutachtung mit somatischer und laborchemischer Untersuchung (Blut-, Urin- und Haaranalysen) einschließen.

Die häufigste Suchterkrankung ist seit Jahrzehnten unverändert die Alkoholabhängigkeit. Ihr Anteil liegt bei etwa 50%. Weitere 30% der Betroffenenen leiden gleichzeitig an einer Abhängigkeit von Alkohol und Medikamenten. Reine Medikamentenabhängigkeit besteht bei 6% und 5% sind abhängig von Betäubungsmitteln. Diese Daten entstammen wegen der geringen Fallzahlen in den Ärztekammern vernünftigerweise schon der Analyse eines Kollektivs behandelter Ärztinnen und Ärzte in einer Suchtfachklinik. Die Lebenszeitprävalenz für das Entwickeln einer Suchterkrankung liegt bei etwa 7–8% für diese Berufsgruppe und damit etwa 1% höher als für die Allgemeinbevölkerung. Gender-Effekte sind nur schwach erkennbar mit der nicht überraschenden Tendenz eines vermehrten Auftretens von Medikamentenabhängigkeiten bei Frauen und Alkoholabhängigkeiten bei Männern.

Da es zunächst um die Verdachtsklärung geht, ist es für alle Beteiligten wichtig zu verdeutlichen, dass den Betroffenen mit der Untersuchung auch die Chance geboten wird zu zeigen, dass sie nicht abhängig und die Vorwürfe unberechtigt sind.

Approbationsbehörden

Unterschiedlich wird in den Kammern die Frage behandelt, ob die aufsichtsführenden Behörden/Ministerien über die bestehende Abhängigkeit informiert werden. In Hamburg gab es beide Phasen: zunächst die Eigenregie der Ärztekammer und aktuell die Mitteilung der Namen an die Behörde.

Da im Fall eines positiv verlaufenden Interventionsprogramms seitens der Behörde von approbationsrechtlichen Maßnahmen abgesehen wird, wird das volle Risiko einer Verweigerungshaltung gleich zu Anfang sichtbar, und für die Kammerarbeit entsteht zugleich eine rechtliche Deckung.

Eine Reihe von Fragen ist zu klären: Die der Kostenübernahme der Behandlung steht naturgemäß ganz oben. Derzeit tragen die Krankenkassen die Kosten der Entgiftung und die Versorgungswerke die der Entwöhnungsbehandlung. Vor Ort ist zudem oft die Frage der Praxisvertretung zu besprechen. Auch die Anbindung an betriebliche Interventionskonzepte, respektive die Frage des Umgangs mit der aufgedeckten Abhängigkeit im stationären Setting sind Themen der Klärungsphase,.

Entgiftung und Entwöhnungsbehandlung

Suchtkranke Kammermitglieder treten nun in der nächsten Phase eine spezifische Therapie an, sei es ambulant oder in einer Suchtklinik. Am Anfang steht die Entgiftung, nachfolgend findet die Entwöhnungsbehandlung statt. Hier lernt der Arzt, sich wahrzunehmen und auf sich selbst zu achten. Er erfährt eine suchtmedizinisch orientierte Psychotherapie, die auf seine eigene Geschichte eingeht. Die Therapiedauer hängt vom individuellen Verlauf ab, liegt aber in der Regel bei ungefähr 8 Wochen.

Nachsorge

Im Anschluss beginnt die Nachsorge. Dieser Teil der Interventionsprogramme dauert 1–2 Jahre, in manchen Fällen bis zu 5 und mehr Jahre. Dies ist meist der Fall, wenn eine Therapie der Alkoholkrankheit zusätzlich mit Disulfiram erfolgt, das nur eine Art pharmakologischen Riegel gegen den Konsumwunsch vorschiebt und daher gut mit einer langfristigen programmatischen Unterstützung kombinierbar ist.

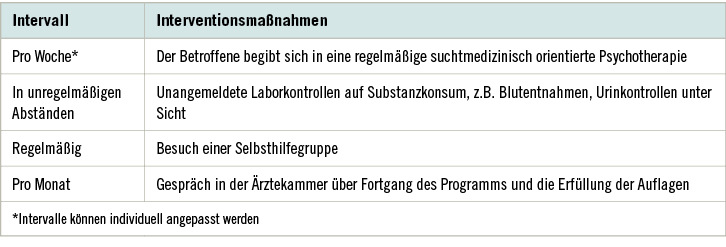

Verschiedene Bausteine werden bei der Nachsorge kombiniert (➥ Tabelle 1). Sie kommen auf Basis einer freiwilligen Vereinbarung zwischen Betroffenen und Ärztekammern zustande, die zum Teil schon vor der Therapiephase, zum Teil erst danach geschlossen wird. Inhalt ist das Bekenntnis zur bestehenden Suchterkrankung und die Selbstverpflichtung, sich an vereinbarte Auflagen zu halten. Im Gegenzug besteht – eine positive Abstinenzprognose nach Ende der Therapiephase vorausgesetzt – die Erlaubnis, wieder ärztlich tätig sein zu dürfen. Die konkreten Maßnahmen „funktionieren“ meist, Probleme bereitet jedoch manchmal der Besuch einer Selbsthilfegruppe, weil es schwierig für die Kollegen ist, eine geeignete Gruppe zu finden. Da aber die Haltequoten derjenigen, die eine Selbsthilfegruppe besuchen, höher sind, wird auf eine Teilnahme durch die Programmverantwortlichen der Kammern gedrängt.

Die Modulzusammensetzung ist letztlich flexibel und nicht dogmatisch. Zum Teil können auch curriculare Nachsorgekonzepte, die einzelne Suchtkliniken anbieten, genutzt werden. Die Hauptsache ist in jedem Fall die suchtmedizinisch qualifizierte Lenkung des Aufbaus für die/den individuelle/n Ärztin/Arzt. Das Sicherheitsniveau ist hoch und mit Blick auf Substanzkontrollen auf die Wahrung des Patientenschutzes gerichtet. Es dient nach der Therapie gleichzeitig der Demonstration und Dokumentation einer weiter gelingenden Abstinenz.

Im Zuge des Nachsorgeprogramms stabilisiert sich die Kompetenz des Betroffenen, ein suchtmittelfreies Leben zu führen. Wichtig ist dafür die Erkenntnis, dass der Kranke dies nicht als episodischen Fokus sieht, sondern dass Abstinenz eine Art andauernder Haltearbeit ist, die erlernt und eingeübt werden muss. Immer wieder muss das Suchtgedächtnis mit dem Willensakt des Betroffenen zur Abstinenz überschrieben werden. Wo dies misslingt, setzt ein Rückfallmanagement ein, das idealerweise von der umgehenden Kenntnisnahme des institutionell/therapeutischen Netzwerkes, dessen steuernder/zentraler Teil die Landesärztekammern sind, ausgeht. Rückfälle gehören zum Erscheinungsbild von Suchterkrankungen und dürfen nicht per se als „K.o.–Kriterium“ für Vertrauensspielräume angesehen werden. Zeigt sich jedoch im Rahmen der angepassten Therapie und des Kontrollregimes, dass keine ausreichende Compliance zu erreichen ist, muss notgedrungen die approbationsrechtliche Prüfung erfolgen. Der Ausstieg aus dem Programm und weitergehend der Verlust der Approbation sind die Indikatoren für einen schwerwiegenden, nicht selten tödlich endenden Verlauf der Suchterkrankung.

Was aber steht auf der Haben-Seite? Auf Basis der Kammererfahrungen schaffen es etwa 70% der Betroffenen in der Ein-Jahres-Katamnese, ohne Rückfall abstinent zu bleiben. Der konsequente Umgang mit Auffälligkeiten erhöht dabei die Chance auf eine schnelle Hilfe, selbst wenn sie, wie erwähnt wurde, gerade bei Ärzten Mühe hat, ihren Weg zu finden.

Die Ärztekammern bieten einen wichtigen Rahmen und sind ein regulierender sozialer Faktor für die frühest mögliche Stabilisierung und Restitution. Die betroffenen Ärzte empfinden die entschiedene Intervention der Kammer als große Entlastung und als einen Weg zurück ins Leben.

Fazit

Wie sind nun zusammenfassend die Interventionsbemühungen der Ärztekammern bei Suchterkrankungen zu bewerten?

Es wäre wünschenswert, dass Interventionsprogramme einen größeren Teil betroffener Ärzte erreichten. Zu bedenken ist, dass viele suchtkranke Ärzte sich – an den Landesärztekammern vorbei – direkt in Behandlungseinrichtungen begeben. Auch in der Allgemeinbevölkerung besteht eine Diskrepanz von etwa 1:10 zwischen der Zahl der akut in Behandlung Befindlichen und der Personen mit Behandlungsbedarf.

Prävention nötig

Eine aufklärende Pressearbeit ist also unerlässlich und sollte nicht nur eine Werbung für die Interventionsprogramme beinhalten. Sie sollte früher ansetzen, nämlich bei den notwendigen Anstrengungen zur Prävention. Es sollte klar sein: Solange nicht die ungünstigen Voraussetzungen ärztlicher Berufstätigkeit vom Berufsbild bis hin zur Berufspraxis substantiell geändert werden, wird sich mit den Erschöpfungs- und Verdrängungsfolgen dieser Haltung befasst werden müssen. Die nachgehenden Techniken der Selbstsorge mit Stressmanagement, Resilienzförderung und Coachingprogrammen hätten es leichter, wenn als Causa prima das Niveau der Erwartungshaltung gegenüber der Belastbarkeit des Arztes herabgesenkt würde. Diese am Maß des Menschenmöglichen orientierte Depotenzierung würde – davon ist der Autor überzeugt - die Häufigkeit von Suchterkrankungen mindern und die Distanz zwischen krankheitswerter Störung und ebenso nötiger wie verdienter Hilfe verringern.▪

Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.

Weitere Infos

Suchtinterventionsprogramm der Ärztekammer Hamburg

https://www.aerztekammer-hamburg.org/suchtintervention.html

Bundesärztekammer: Interventionsprogramme der Landesärztekammern für suchtkranke Ärztinnen und Ärzte

https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/versorgung/suchtmedizin/suchte…