Health workers in crisis areas – What role does the gender perspective play? A scoping review by Rima Habib

The situation of medical specialists in crisis settings is not a new issue in research. Does it make a difference, though, whether the health workers are male or female? Do women practise other activities than men, or are they exposed to specific stresses? And are there (late) gender-typical health or social sequela? In a scoping review, Rima Habib shows that the gender perspective is not yet given adequate consideration in research, and why it is so important.

Keywords: health workers – crisis setting – gender perspective

ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2019; 56: 287 –290

Gesundheitspersonal in Krisengebieten – Welche Rolle spielt die Genderperspektive? Ein Scoping Review von Rima Habib

Die Situation von medizinischem Fachpersonal in Krisen-Settings ist kein neues Thema in der Forschung. Doch macht es einen Unterschied, ob die Health Worker männlich oder weiblich sind? Üben Frauen andere Tätigkeiten aus als Männer oder sind sie spezifischen Belastungen ausgesetzt? Und gibt es geschlechtertypische gesundheitliche oder soziale (Spät-)Folgen? Dass die Genderperspektive in der Forschung noch nicht ausreichend Berücksichtigung findet und warum sie so wichtig ist, zeigt Rima Habib in einem Scoping Review.

Schlüsselwörter: medizinisches Fachpersonal – Krisen-Setting – Genderperspektive

Generelle Auswirkungen von Kriegen auf den Gesundheitssektor

Allein im Jahr 2017 wurden weltweit mehr als 50 bewaffnete Konflikte dokumentiert, die meisten davon in Nordafrika und im Nahen Osten, einschließlich Syrien, Libanon, Irak und Afghanistan. Die Konflikte in diesen Ländern bestimmen deren Geschichte oft über Jahre hinweg und verlaufen häufig chronisch. Dabei sind die Auswirkungen der Kriege verheerend. Sie beeinflussen alle Lebensbereiche – soziale, wirtschaftliche und ökologische. Kriege haben zur Zerstörung der Umwelt geführt. Sie führen zum Verlust von Eigentum und zur Vertreibung von Menschen. Eine der schlimmsten Folgen ist der Verlust von Menschenleben.

Die Zahl der Todesfälle infolge von bewaffneten Konflikten habe im letzten Jahrzehnt deutlich zugenommen. Zwischen 2007 und 2017 sei sie um 118 % gestiegen und insgesamt habe es 130 000 Tote aus allen Altersgruppen gegeben, erklärte Rima Habib anlässlich des Occupational Health for Health Workers (OHHW) 2019, des 11. Internationalen Kongresses für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin für Beschäftigte im Gesundheitswesen in Hamburg. Die Wissenschaftlerin ist Professorin an der Universität Beirut und forschte unter anderem zur Situation von Geflüchteten in der Gesundheitswirtschaft des Libanon. Sie ist Gründungsmitglied des Ausschusses Frauenarbeit und -gesundheit der ICOH, der International Commission on Occupational Health, und wurde für ihre Arbeiten bereits mit dem „International Health and Safety Award“ der American Public Health Association ausgezeichnet. Gemeinsam mit Studierenden veröffentlichte Habib nun den „Scoping Review on Healthcare Workers in Conflict Settings“ aus Genderperspektive (Habib et al. 2019), dessen vorläufige Ergebnisse sie auf dem OHHW vorstellte.

Fast immer sind, so die Wissenschaftlerin, Gesundheitseinrichtungen und ihre Beschäftigten durch Kriege und bewaffnete Konflikte besonders betroffen. Der Verlust von medizinischem Personal durch Tod, durch Verwundungen, oder auch durch ein frühzeitiges Ausscheiden aus dem Beruf aufgrund von zu hohen Belastungen, stellt die Einrichtungen vor kaum lösbare Herausforderungen. Krankenhäuser und andere Institutionen des Gesundheitswesens sehen sich mit einem Mangel an qualifiziertem Personal konfrontiert, den sie durch junge, oft entsprechend unerfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Freiwillige ausgleichen müssten, sagte Habib.

Schwierig sei darüber hinaus die Versorgung mit medizinisch notwendigem Material. Einrichtungen im Jemen, in Afghanistan, in Syrien und Gaza berichteten beispielsweise über einen Mangel an Medikamenten, der die Chirurgie dazu zwingt, Operationen ohne Anästhesie durchzuführen.

Gezielte Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen

Um Kriegsgegnern die medizinische Versorgung zu entziehen, werden Gesundheitseinrichtungen und deren Beschäftigte als Ziel von Angriffen und Hinrichtungen in den Fokus gerückt. Die gezielten Attacken sind, so Rima Habib, „Waffen des Krieges“. Allein für das Jahr 2018 dokumentierte das humanitäre Informationsportal ReliefWeb in 23 Konfliktländern 973 Angriffe auf Gesundheitspersonal, Gesundheitseinrichtungen, Gesundheitstransporte, Patientinnen und Patienten. Im Jahr 2018 starben 167 medizinische Fachkräfte bei Angriffen. Es gab 710 Verletzte sowie 173 zerstörte Gesundheitseinrichtungen. Besonders hoch sei die Zahl der Attacken auf Gesundheitspersonal in Syrien und im Jemen. Die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ hat die Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen in konfliktaktiven Ländern wie folgt quantifiziert: Seit Beginn des Konflikts in Syrien habe es schätzungsweise 373 Angriffe auf 265 medizinische Einrichtungen gegeben. 750 Health Worker starben dabei. 77 Mal waren medizinische Einrichtungen in Syrien und im Jemen von Oktober 2015 bis Oktober 2017 das Ziel solcher Angriffe.

Genderdefinitionen – abhängig von der jeweiligen Gesellschaft

Lassen sich bei den Attacken auf Gesundheitseinrichtungen in Konfliktgebieten bereits Genderaspekte entdecken? Auf den ersten Blick vielleicht nicht, sagte Rima Habib. Doch der Begriff „Gender“ umfasse Rollenaktivitäten und Verhaltensweisen, die eine bestimmte Gesellschaft Männern und Frauen als angemessen zuschreibt und geht damit über biologische und physiologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern hinaus. Der Gender-Begriff könne sich also in der Forschung je nach geografischem Standort oder der Kultur, in der wir unsere Forschung betreiben, ändern.

Unterschiedliche Erfahrungen für Frauen und Männer in Krisengebieten

Ein Bericht des Friedensinstituts der Vereinigten Staaten (USIP, United States Institute of Peace) bestätigt, dass Männer und Frauen im Hinblick auf den Krieg unterschiedliche Erfahrungen machen. Bereits die Erziehung bereite Jungen und Mädchen unterschiedlich auf Kriege vor. Jungen werden in vielen Kulturen ermutigt, ein Rollenbild zu übernehmen, das Stärke, Tapferkeit und manchmal auch Aggression idealisiert. Die Vorbereitung auf den Kampf in einem Krieg gilt als Bestandteil der Erziehung zur Männlichkeit (USIP 2012). Von Frauen wird dagegen traditionell erwartet, dass sie sich als „Caregiver“ um die Familie kümmern. Während Männer in den Kriegen kämpfen müssen, übernehmen Frauen zuhause zusätzlich die Rolle der alleinigen wirtschaftlichen Versorgerin und haben damit eine doppelte Last zu tragen.

Aufgrund der unterschiedlichen Geschlechterrollen im Krieg tragen Männer ein höheres Risiko zu sterben oder gefoltert zu werden. Frauen sind dagegen eher von sexueller Gewalt betroffen und werden disproportional häufig gemeinsam mit ihren Kindern Opfer von Vertreibung und Flucht.

Geschlechterrollen und Arbeit

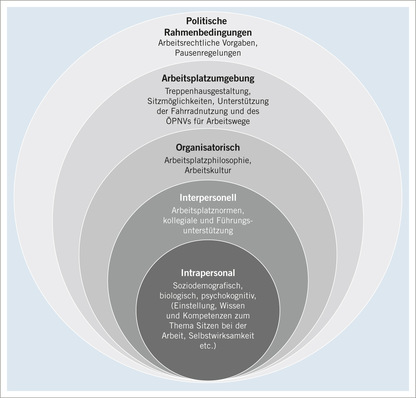

Passend zu sozial konstruierten Geschlechterrollen werden Frauen und Männern entsprechende Arbeitsumgebungen zugewiesen. Weibliches und männliches Gesundheitspersonal ist schon allein dadurch unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt, die sich gesundheitlich entsprechend anders auswirken.

Männer übernehmen beispielsweise eher körperlich anstrengende Arbeiten und akzeptieren längere Arbeitszeiten, während Frauen oftmals im Rahmen von Teilzeit- oder Zeitverträgen beschäftigt sind. Fast immer führe die Geschlechtersegregation am Arbeitsplatz zu einer Ungleichheit der Arbeitsbedingungen, die sich auch im Hinblick auf die Exposition gegenüber physikalischen, chemischen, biologischen und physiologischen Risikofaktoren und Gefahrenstoffen zeigen kann. In der Forschung zur Situation von Gesundheitsfachkräften in Krisenregionen wird einerseits deutlich, dass sich die Situation und das Erleben männlicher und weiblicher Health Worker unterscheiden. Gleichzeitig fehlt aber eine Analyse aus Genderperspektive, die die unterschiedliche Situation der Geschlechter bewusst in den Fokus nimmt.

„Gender“ – ein Thema in der arbeitsmedizinischen Literatur?

Im Mittelpunkt des Scoping Review von Rima Habib steht deshalb zunächst die Frage, auf welche Weise die Kategorien „Geschlecht“ und „Gender“ in der arbeitsmedizinischen Literatur zu diesem Thema aufgegriffen und behandelt werden. Der Review soll dazu beitragen Lücken in der Forschungsliteratur zu identifizieren und Desiderate für künftige Projekte sichtbar zu machen.

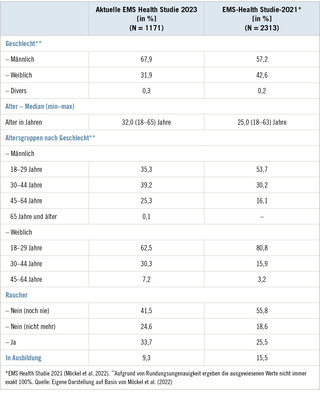

Insgesamt wurden 47 relevante Quellen identifiziert. Erwartungsgemäß untersuchten etliche Studien die Situation der Health Worker in Nordafrika und im Nahen Osten, einschließlich Irak, Libyen, Palästina und Syrien (➥ Abb. 1).

Habib und ihrem Team zufolge rekrutierten die meisten Studien weibliche und männliche Probanden (n = 39). War dies nicht der Fall, lag das häufig an der Geschlechterverteilung in den untersuchten Belegschaften oder Settings. Die Begriffe „Gender“ oder Geschlecht wurden jedoch in der überwiegenden Zahl der Studien nicht weiter erklärt oder definiert (n = 41).

Als Hauptthemen identifizierten die Wissenschaftlerinnen:

Unterschiedliche Arbeitsbedingungen

44 Prozent der Studien beschäftigten sich mit den Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals. Die Ergebnisse zeigten, dass Frauen eher in Berufen mit geringerem Einkommen tätig waren, was Pflege von Kindern, Hebammenarbeit und Community-Arbeit miteinschließt. Männer arbeiteten dagegen häufiger in Management-Positionen. Zurückführen ließ sich dies unter anderem auf einen schwierigeren und eingeschränkten Zugang der Frauen zu Aus- und Weiterbildung.

Die Arbeit in Konfliktgebieten ist den Studien zufolge für beide Geschlechter stark belastend. Ökonomische Unsicherheit und geringe Löhne sind gleichzeitig mit hohen Anforderungen während der Arbeit verbunden.

Eine ganze Reihe von Studien widmete sich den Coping-Strategien des Gesundheitspersonals, die den Umgang mit von Mangel geprägten und häufig gefahrvollen oder sogar lebensbedrohlichen Arbeitsbedingungen ermöglichen sollen. Die Betroffenen versuchten beispielsweise, sich in die Gebiete zurückzuziehen, die innerhalb der Zonen des bewaffneten Konflikts als vergleichsweise sicher galten. Beide Geschlechter gaben an, Motivation aus ihrem Glauben und ihrem Engagement für die Gemeinschaft zu schöpfen, seelisch und physisch von der Unterstützung durch Freunde zu profitieren oder auch sich gelegentlich Geld zu leihen, um materielle Unsicherheit und Not auszugleichen. Einer Studie zufolge beschrieben Männer interessanter Weise das Schreiben von E-Mails als Methode zu Abbau von Stress, während Frauen das Lesen von Büchern bevorzugten.

Mentale und soziale Belastungen

Männliche und weibliche Gesundheitsfachkräfte berichteten von Ängsten angesichts von Gefahren wie Feuer oder terroristischen Attacken. Sie fürchteten, erschossen oder entführt zu werden, chemischen beziehungsweise biologischen Waffen ausgesetzt zu sein oder Kolleginnen und Kollegen bei Angriffen zu verlieren. Drei Studien wiesen darauf hin, dass weibliche Gesundheitsfachkräfte die Trennung von der Familie, die mit Einsätzen in Konfliktregionen oft einhergeht, als stärker belastend empfinden als ihre männlichen Kollegen. Die Arbeit in den Konfliktgebieten beeinflusste außerdem die sozialen Beziehungen der Fachkräfte. Bei den Frauen kam es nach der Rückkehr aus Einsatzgebieten häufiger zu Scheidungen und Trennungen als bei den Männern.

Drei Studien mit ausschließlich männlichen Teilnehmern zeigten ein hohes Risiko für diese an Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen zu erkranken. Die Forschenden führten dies darauf zurück, dass Männer bei Einsätzen in der Notfallmedizin oder im Rettungsdienst, aber auch als Soldaten, häufiger direkt mit den Auswirkungen von Katastrophen, bewaffneten Kämpfen oder terroristischen Angriffen zu tun haben. Von psychischen Problemen infolge von Gewalterfahrungen während der Arbeit in Konfliktregionen berichteten beide Geschlechter.

Physische Gesundheit

Mit der körperlichen Gesundheit der Health Worker beschäftigt sich etwa ein Drittel der Studien. Nur in einer davon spielte ein direkter Vergleich von Männer- und Frauengesundheit eine Rolle. Es konnten dieser Studie nach keine geschlechtsspezifischen Unterschiede benannt werden. Den anderen Berichten zufolge schätzten Männer ihren gesundheitlichen Zustand im Schnitt als etwas schlechter ein als Frauen in vergleichbaren Positionen. Auch Notfallteams bewerten ihre Gesundheit allgemein negativer, wobei Frauen häufiger über chronisch obstruktive Lungenerkrankungen berichteten. Beide Geschlechter nannten gesundheitliche Probleme wie Atemwegserkrankungen, Rhinosinusitis, Reflux-Krankheiten, Allergien, Muskel-Skelett-Erkrankungen und weitere Erkrankungen.

Gewalterfahrungen am Arbeitsplatz

Drei Studien fokussierten sich auf Gewalterfahrungen am Arbeitsplatz. Eine davon untersuchte explizit die Geschlechterverhältnisse im Hinblick auf physische und andere Gewalt bei medizinischem Personal und kam zu dem Ergebnis, dass es hier für männliches und weibliches Personal keine Unterschiede gebe. Die anderen beiden Studien berichteten, dass Männer eher als Frauen physischer Gewalt ausgesetzt seien. Hierbei ist, Rima Habib zufolge, zu berücksichtigen, dass manche Studien vor dem Hintergrund kultureller Normen entstanden sind, die die Diskussionen und Berichte über Gewalt an Frauen grundsätzlich eher vermeiden.

Genderperspektiven in der Forschung

Das Thema Gender/Sex wird in einem Großteil der untersuchten Studien nicht explizit reflektiert, auch wenn deutlich wird, dass Männer und Frauen aus dem Gesundheitssektor in Krisengebieten unterschiedliche Arbeitsbedingungen vorfinden und geschlechterspezifischen Belastungen ausgesetzt sind. Eine gendersensible Analyse sei jedoch unerlässlich, um die Unterschiede in den arbeitsmedizinischen Befunden bei männlichen und weiblichen Gesundheitsfachkräften zu verstehen und um Arbeitsschutzpolitik so zu gestalten, dass Health Worker in Krisenregionen besser geschützt werden, erklärte Rima Habib auf dem OHHW in Hamburg. Die Kategorie „Gender/Sex“ sollte bei arbeitsmedizinischen Studien ein integraler Bestandteil der Forschungsdesigns und der Methodik sein, forderte die Wissenschaftlerin. Zudem müsse die Genderperspektive populärer werden, beispielsweise durch die Verabschiedung verbindlicher Richtlinien zur Berücksichtigung des Gender-Themas in der arbeitsmedizinischen Forschung.

Interessenkonflikt: Das Autorenteam gibt an, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Literatur

Habib RR, Halawani D, Mikati D, Hneiny L: A scoping review on healthcare workers in conflict settings: a gender/sex perspective. International J Environ Res Public Health 2020; 17: 4331.

Habib RR: A Scoping Review on Healthcare Workers in Conflict Settings: A Gender/Sex Perspective. Präsentation auf der 11th Joint Conference OHHW 2019 on Occupational Health for Health Workers. 22.–24. October 2019

United States Institute of Peace: Gender, war and peacebuilding. Academy for International Conflict Management and Peacebuilding, Washington DC. Available online: https://www.usip.org/publications/2012/09/gender-war-and-peacebuilding

Kontakt

Dr. Ulrike Schupp

Public Relations & Medien für Unternehmen, Hamburg

Marienstr. 48a

21073 Hamburg

info@us-redaktionsbuero.de

Univ.-Prof. Dr. med. Albert Nienhaus

Wissenschaftlicher Leiter des OHHW 2019

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

Abt. Arbeitsmedizin, Gefahrstoffe und Gesundheitswissenschaften (AGG)

Pappelallee 33/35/37

22089 Hamburg

albert.nienhaus@bgw-online.de