Langsam rückt der Begriff „Industrie 4.0“ als Synonym für die vierte industrielle Revolution näher an uns heran. Bezeichnet wird damit laut Wikipedia die „Informatisierung der Fertigungstechnik und der Logistik bei der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation“. Gemeint sind beispielsweise systemische Konzepte, die Abfall, Emission und Verschwendung vermeiden, indem durch intelligente Recyclingverfahren eine immer neue Wertschöpfung generiert wird.

Konzipiert wird eine solche smarte Fabrik durch Maschinen mit Anlagen (cyberphysische Systeme), die eine Identität haben. Sie können mit ihrer Umgebung und miteinander kommunizieren, Informationen speichern und sich selbst konfigurieren. Damit organisiert sich die smarte Fabrik dezentral und selbst in Echtzeit (s. „Weitere Infos“: Bauernhansl 2015).

Der Redakteur Iestyn-Harbucht (2014) vergleicht in seinem Artikel „Industrie 4.0 – In der Zukunftsfabrik“ die Steuerung einer Smart Factory mit einer Jazzband. Dort gibt es ein Schema, an das sich alle halten müssen, und es gibt Raum für Improvisation. Vom Können und von der Kommunikation der Musiker hängt die Qualität des Zusammenspiels ab – und diese Qualität gilt auch für die Kommunikation zwischen Fertigungsmaschinen und entstehenden Produkten.

Vom Lernen

In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden unter dem Begriff „Humanisierung des Arbeitslebens“ Prinzipien der Arbeitsgestaltung entwickelt, deren soziotechnische Gestaltung zum Teil heute noch gültig sind.

Nach der Jahrtausendwende war das Thema Kompetenzentwicklung en vogue. Hier ging es nicht darum, determiniertes Wissen zu sammeln, sondern in unbestimmten, neuen Situationen handlungsfähig zu sein. Jetzt und in Zukunft geht es um eine Form des Lernens, das sich innovationspolitisch quer durch die Belegschaft zieht, alle betrieblichen Funktionsbereiche vernetzt und durch eine lernförderliche Arbeitsorganisation ermöglicht wird. Dieses „Lernen im Prozess der Arbeit“ gilt als zentraler Faktor für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.

Aber was hat das mit Arbeitsmedizin 4.0 zu tun? Ist das nicht ein Thema für die Personalentwickler?

Schnittstelle Mensch-Maschine

Nach Hartmann (2015) ist im Kontext von Industrie 4.0 die Zeit zur Umsetzung einiger „alter“ Ideen gekommen. Zum einen erhöhen Fachkräftemangel und demografischer Wandel den Druck, Prinzipien der lernförderlichen Arbeitsorganisation und eine alternsgerechte Arbeitssystemgestaltung ernsthafter als bisher zu verfolgen. Zweitens bieten cyberphysikalische Systeme neue Möglichkeiten, komplexe Informationen zu erfassen, aufzubereiten und den Nutzern vor Ort zur Verfügung zu stellen. In der systemischen Gesamtbetrachtung Mensch, Technik, Organisation werden dem Roboter in der Mensch-Roboter-Kollaboration Ausdauer, Kraft und Präzision zugeschrieben, während dem Menschen Flexibilität, Lern- und Entscheidungsfähigkeit zufallen. Nicht zu unterschätzen sind in Zukunft Fragen des Automatisierungsdilemmas, wenn z. B. Menschen in der Routine Maschinen bedienen, über die sie kein Prozesswissen haben. Wie können sie in den seltenen kritischen Situationen Mensch-Maschine-Teams bilden, die zu einer Lösung der schwierigen Lage führen?

„Es gibt keinen Masterplan für Industrie 4.0. Aber klar ist: ohne die Gestaltung von Arbeit wird Industrie 4.0 scheitern. Dazu sind mehr Qualifizierung, mehr Mitbestimmung und eine unterstützende Arbeitsmarktpolitik erforderlich. Zentrale Orientierung muss sein: die Digitalisierung wird nur mit den Beschäftigten gelingen, nicht gegen sie“ (Hoffmann 2016).

Prävention

Langsam können wir uns die Aufgabe vorstellen, die auf uns zukommt: Die Antwort auf Industrie 4.0 ist formuliert in den 14 DGAUM-Thesen (Drexler et al. 2015), die in Stichworten den jetzigen Stand der Arbeitsmedizin im deutschsprachigen Raum enthalten.

These 1 postuliert: Die Prävention muss zu einer tragenden Säule im Gesundheitssystem werden. Im mittlerweile verabschiedeten Präventionsgesetz werden die Unternehmen als das größte Präventionssetting weltweit (und damit kein kleiner Markt) in die Versorgungsstrukturen einbezogen. Zusammen mit allen Sozialpartnern soll unter der Regie der Krankenkassen eine breitflächige Präventionsanstrengung unternommen werden, um die von der WHO identifizierten „nicht übertragbaren“ Erkrankungen nachhaltig mit allen Mitteln der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention in ihrem Aufwärtstrend zu bändigen.

Die Big Five sind bekannt: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische Erkrankungen (Depressionen), Stoffwechselkrankheiten (Diabetes), chronische Atemwegserkrankungen und bösartige Tumorerkrankungen.

Unsere Rolle als Arbeitsmediziner

Ob in der Kleinbetriebsbetreuung, in mittelständischen Unternehmen oder in einem Großbetrieb: Überall gibt es für uns aufregende und manchmal auch mühsam zu erlernende Aufgaben. Dominierte viele Jahre die Untersuchungsmedizin, so ist heute im Auftrag der ArbMedVV die Mitarbeiterorientierung im Sinn der Beratung und Entscheidungsfindung im Zentrum unseres Handelns. Waren früher BGM-Strukturen bei den Arbeitsmedizinern angesiedelt, so sind sie heute eigene Unternehmensteile oder Abteilungen – besetzt von anderen Berufsgruppen – und es gilt, kooperationsfähige Teams zugunsten gemeinsamer Gesundheitsziele und ihrer Erreichung zu bilden. Auch wenn Gesundheit im Leitbild eines Unternehmens steht und BGM im Unternehmen verankert ist, gibt es noch keine Garantie für gute Ergebnisse, für Kooperationen von Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und BGM. Hier müssen neue Strukturen nicht nur postuliert, sondern erarbeitet und gelebt werden.

Für uns Arbeitsmediziner sind fachlich ein paar Basics wichtig – zu finden in dem aktuell erschienenen Buch „Prävention und Gesundheitsförderung an der Schnittstelle zwischen kurativer Medizin und Arbeitsmedizin“ (Rieger et al. 2016):

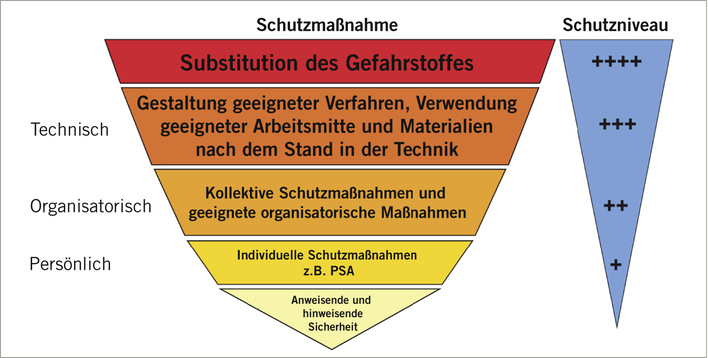

- der Vorrang von Primär- vor Sekundär- und Tertiärprävention, weil die Primärprävention den am wenigsten Begünstigten am meisten nutzt;

- der Vorrang von Verhältnis- vor Verhaltensprävention;

- in der Sekundärprävention sollten nur Screening-Untersuchungen mit belegtem positiven Nutzen-Schaden-Verhältnis unter betrieblichen Bedingungen durchgeführt werden;

- Qualitätssicherungsmaßnahmen sollten implementiert sein;

- informierte Entscheidungen zur Teilhabe müssen für die Beschäftigten möglich sein. Dazu müssen evidenzbasierte Informationen bzw. Entscheidungshilfen verfügbar sein;

- Wahrnehmung der Schlüsselfunktion des Arbeitsmediziners in der Rehabilitation, da wir die medizinischen und die Arbeitsplatzaspekte kennen (sollten);

- kompetente Unterstützung besonders schutzbedürftiger Gruppen im Unternehmen nach den Gesetzen von Mutter- und Jugendschutz sowie der Teilhabe von Menschen mit Behinderung.

Diese Basics sind trotz aller Klarheit nicht gerade leicht umsetzbar. Außerdem gibt es laut Neumann (2014) bisher keine eindeutigen Nachweise, dass Präventionsempfehlungen – ausgesprochen durch ambulant tätige Ärzte – zu einer nachhaltigen Verbesserung der Gesundheit führen.

Wir dürfen gespannt sein, welche Daten das Präventionsgesetz liefern wird, wie die darin festgelegten Kompetenzen verstanden, akzeptiert und umgesetzt werden – der erste Präventionsbericht, geplant im Juli 2019, wird es zeigen. Es bestehen hohe Erwartungen an alle Player und auch an uns in der Zusammenarbeit als Berufsverband und Antwort auf Industrie 4.0.

Wie wird unsere Zukunft sein? Stellen wir sie uns negativ vor, sehen ihre Gefahren im Sinn einer totalen digitalen Überwachung, trauern wir dem Arbeiten im letzten Jahrhundert nach? Oder gehören wir zu der antifragilen zufallsliebenden Spezies, die mit einer Art Hyperresilienz den Wandel und das Neue liebt und in puncto Zukunft aufblüht (Horx 2015)?

Perspektiven

Die Gestaltung der Arbeit der Zukunft wird sich an der Schnittstelle Mensch, Organisation und Technik abspielen. Ja, wir Arbeitsmediziner helfen Menschen und Organisationen beim Wandel, wir unterstützen mit den Instrumenten BGM, BGF, BEM und mehr. Und wir helfen, weil wir Ärzte mit einem spezifischen Zugang zu Menschen sind, der im Betrieb ein Alleinstellungsmerkmal bedeutet.

Horx (2015) beschreibt den Lindy-Effekt, indem er fragt, welche Innovationen das Leben der Menschen am radikalsten und am nachhaltigsten verändert haben:

- Gewehr und Kanone (etwa 1200 – 1400),

- sanitäre Anlagen in großen Städten und das Wasserklosett (zwischen 1800 und 1900),

- Penicillin (1928),

- das Smartphone (2010).

Die ersten drei Veränderungen werden heute als Selbstverständlichkeiten betrachtet, dagegen ist das Smartphone ein Spielzeug.

In welchem Umfeld werden wir in Zukunft unsere Aufgaben finden? Entscheidend wird auch in der digitalen Zukunft die Entlastung der Menschen von Fehlbeanspruchung physischer und psychischer Art bei der Arbeitsgestaltung sein. Nach meiner Erfahrung ist das „wie arbeite ich mit anderen zusammen“ der entscheidende Aspekt – egal, ob es Vorgesetzte oder Kollegen sind. Die SAP-Gesundheitsmanagerin Nathalie Lotzmann (2015) sagt: „Führungskräfte sind für die Gesundheit wichtiger als der Hausarzt“.

Als die besten Mittel gegen psychische Belastungen bei der Arbeit gelten gute Führung, generelle Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen, Handlungsspielräume, ausreichend Pausen und Erholung sowie der Aufbau von Resilienz.

Trotz dieses Know-how sind nach Schätzungen bis zu 20 % der Erwerbstätigen von psychischen Erkrankungen wie Depression oder Angst betroffen (Rothermund et al. 2016). Die Folgen wie Präsentismus, Arbeitsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeitsrenten und die damit verbundenen direkten und indirekten Kosten bilden einen Schwerpunkt der Debatte im Gesundheitswesen und signalisieren klar Handlungsbedarf.

Als Arbeitsmediziner kennen wir die Facetten und das Zusammentreffen privat und/oder beruflich verursachter psychischer Erkrankungen. Häufig kommt es beim Wegbrechen der häuslichen Ressourcen zur Dekompensation am Arbeitsplatz. Digitale Arbeit, die orts-, zeitflexibel und damit grenzenlos ist, provoziert einen Kommunikations-Overkill und erschöpft einen nicht geringen Teil der Beschäftigten. Selbstausbeutung, Zunahme der Kontrollmechanismen, die Verwechslung von Maschine und Mensch in der Anwendung von Qualitätssystemen führen zu arbeitsbedingten psychischen Erkrankungen und zeigen, dass Industrie 4.0 als soziotechnisches System auch eine soziale Infrastruktur braucht, die betriebliches Lernen ermöglicht.

Mittlerweile gibt es zahlreiche Initiativen zur Früherkennung und Frühintervention bei psychischen und psychosomatischen Erkrankungen von Beschäftigten. Interessierte Betriebe haben Kooperationen mit Psychosomatikern, Unterstützungsnetzwerke, Konfliktmanagement und Mediation etabliert. Hier spielen die Arbeitsmediziner eine Schlüsselrolle, da sie die Unternehmen von der Notwendigkeit dieser Kooperationen überzeugen, Mitarbeiter ermuntern Beratung anzunehmen und sich für Rahmenbedingungen einsetzen, die trotz aller Schwierigkeiten des Themas „Psyche“ ein Gelingen ermöglichen. So kann das Netzwerk Psychosomatik in Baden-Württemberg als ein erster Versuch angesehen werden, die Berufsgruppen Psychosomatik und Arbeitsmedizin miteinander zu verknüpfen und voneinander zu lernen.

Fazit

Nach meiner Einschätzung ist es für Erwerbstätige und die Qualität ihrer Arbeit auch in der digitalen Welt entscheidend, in welcher Unternehmenskultur sie arbeiten – wie das Thema Gesundheit im Unternehmen wahrgenommen und darauf reagiert wird. Wir benötigen mehr Forschung zur Wirksamkeit von Prävention und BGM, evidenzbasierte Handlungsvorschläge zum Beispiel von unseren Berufsverbänden, Betriebsbegehungen in der Industrie 4.0 und mehr Wissen über die Zukunft.

„Digitalisierung wird spätestens bei der Kommunikation sehr sozial. Damit achtsam und bewusst umzugehen müssen wir noch lernen“ (Bosbach et al. 2015).

Literatur

Bosbach G et al.: Arbeitsvisionen 2025. Norderstedt: BoD, 2015, S. 89.

Drexler H, Letzel S, Nesseler T, Stork J, Tautz A: Arbeitsmedizin 4.0: Thesen der Arbeitsmedizin zum Stand und zum Entwicklungsbedarf der betrieblichen Prävention und Gesundheitsförderung in Deutschland. In: Rieger et al. 2016, S. 333.

Hartmann E: Arbeitsgestaltung für Industrie 4.0: Alte Wahrheiten, neue Herausforderungen. In: Botthof A, Hartmann E (Hrsg.): Zukunft der Arbeit in Industrie 4.0. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2015, S. 9.

Horx M: Zukunft wagen. München: Pantheon Verlag, 2015, S. 240, S. 177.

Neumann K et al.: Chancen und Grenzen beim Zugang zur Primärprävention durch ambulant tätige Ärzte. Auswertung der verfügbaren Evidenz auf Basis einer Literaturrecherche. Abschlussbericht für den GLV-Spitzenverband (noch nicht veröffentlicht), zitiert nach Rieger et al. 2016, S. 331.

Rieger M, Hildenbrand S, Nesseler T, Letzel S, Nowak D (Hrsg.): Prävention und Gesundheitsförderung an der Schnittstelle zwischen kurativer Medizin und Arbeitsmedizin. Landsberg: ecomed Medizin, 2016.

Rothermund E et al.: Früherkennung und Frühintervention bei psychischen und psychosomatische Erkrankungen von Beschäftigten. In: Rieger M et al.: Prävention und Gesundheitsförderung an der Schnittstelle zwischen kurativer Medizin und Arbeitsmedizin. Landsberg: ecomed Medizin, 2016, S. 219 ff.

Weitere Infos

Bauernhansl T: Die Produktion der Zukunft zwischen mass personalization und mass sustainability Präsentation 2015

Hartbrich H: Industrie 4.0 – In der Zukunftsfabrik – die Zeit online 23.01.2014

www.zeit.de/2014/05/zukunftsfabrik-industrie-4.0/komplettansicht

Hoffmann J: Arbeiten in der digitalen Welt. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2016 S. 17

Lotzmann N: Führungskräfte sind für die Gesundheit wichtiger als der Hausarzt. Zeit online 22.06.2015

www.zeit.de/karriere/2015-05/arbeitsmarkt-gesundheitsmanagement-alter-sap-lotzmann

Autorin

Dr. med. Christine Kallenberg

VDBW Vorsitzende des LV Württemberg

Hauptstraße 42 – 88699 Altheim